Пересадка кала: медицинская сенсация или странный эксперимент?

- В 2010-х фекальной трансплантацией (да, это именно то, о чём вы подумали) хотели лечить всё: от аллергии до депрессии. Сегодня надежды поутихли — но в некоторых случаях метод действительно спасает.

- Почему пересадка кала действительно лечит: наука без прикрас

- Фекальная трансплантация против облысения и депрессии: чудо-медицина или слишком смелая надежда?

В 2010-х фекальной трансплантацией (да, это именно то, о чём вы подумали) хотели лечить всё: от аллергии до депрессии. Сегодня надежды поутихли — но в некоторых случаях метод действительно спасает.

В начале 2010-х годов медицинское сообщество, а за ним и широкая публика, буквально заговорили о необычном методе лечения — фекальной трансплантации.

Да, речь действительно идёт о пересадке донорского кала. Несмотря на вызывающее недоумение название, эта процедура стала одной из самых обсуждаемых тем в мире гастроэнтерологии.

Первая волна ажиотажа поднялась после публикации научных исследований, в которых фекальная трансплантация демонстрировала поразительную эффективность при лечении тяжёлых кишечных инфекций, в частности — Clostridium difficile, устойчивой к антибиотикам.

Результаты были настолько убедительны, что надежды на этот метод стали стремительно расти.

Ему начали приписывать чудодейственные свойства — якобы пересадка кала способна вылечить всё: от аллергии и аутоиммунных заболеваний до ожирения и даже депрессии.

Подогревал интерес и тот факт, что сама процедура казалась удивительно простой.

Некоторые особенно увлечённые сторонники метода и вовсе отказывались ждать медицинского одобрения: в интернете появились инструкции по самостоятельному «лечению», где люди вводили себе донорские фекалии через клизму — прямо у себя дома, используя материал от друзей и родственников.

Сложно сказать, что привлекало больше — потенциальная эффективность, шокирующая необычность или соблазн «простого решения».

Но фекальная трансплантация стремительно вышла за рамки лабораторий, став феноменом массового обсуждения и надеждой для миллионов людей с хроническими проблемами ЖКТ.

Почему пересадка кала действительно лечит: наука без прикрас

Фекальная трансплантация — звучит неожиданно, но за этим названием скрывается вполне реальная и эффективная медицинская процедура.

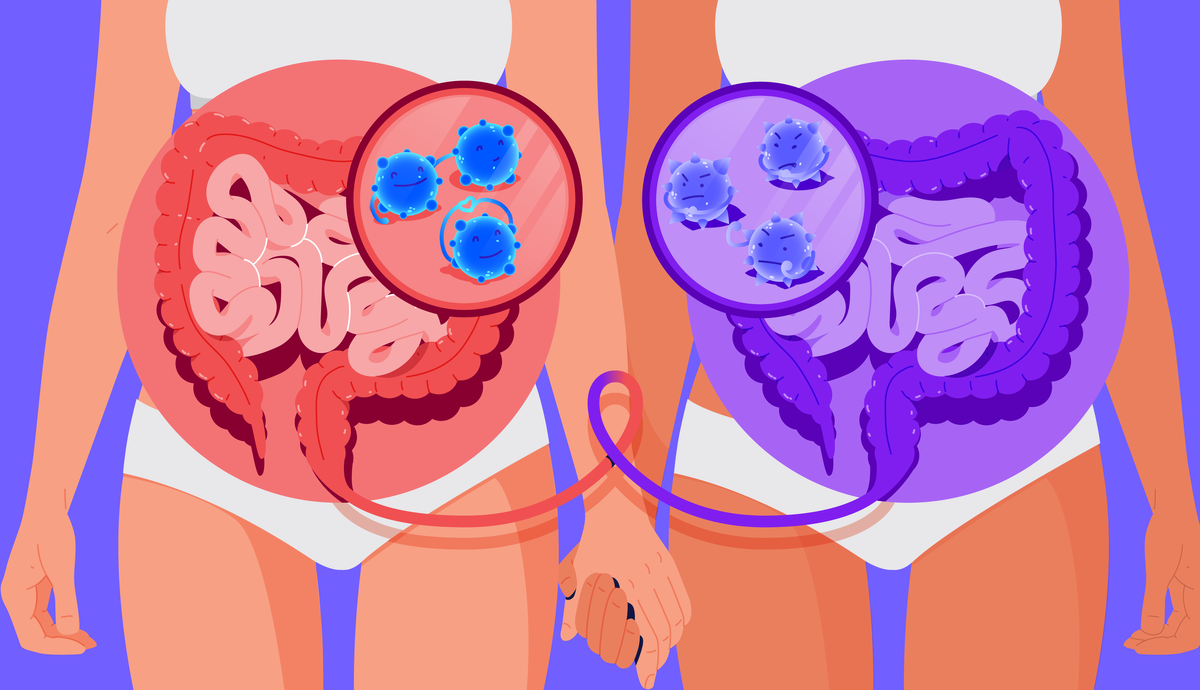

Её суть проста и в то же время гениальна: фекалии здорового человека вводят в кишечник пациента, чтобы восстановить нарушенный баланс микрофлоры. Этот метод, известный также как трансплантация фекальной микробиоты (ТФМ), применяется тогда, когда собственные бактерии в организме пациента больше не справляются с агрессивными патогенами, и здоровье буквально ускользает сквозь пальцы.

Всплеск интереса к процедуре произошёл более десяти лет назад, после того как клинические испытания доказали её эффективность при тяжелейшем заболевании — инфекции, вызываемой бактерией Clostridioides difficile (C. difficile).

Это заболевание часто возникает после приёма антибиотиков и сопровождается непрекращающейся диареей, болями в животе и соответственно истощением.

В особо тяжёлых случаях она может привести к летальному исходу: смертность может доходить до 9%. Даже мощные антибиотики, которые обычно оставляют «на чёрный день», не всегда помогают.

Но фекальная трансплантация изменила правила игры. В одном из первых исследований 15 из 16 пациентов избавились от мучительных симптомов после пересадки микрофлоры.

И это при том, что у 26 человек, которых лечили только антибиотиком ванкомицином, улучшения были лишь у семи. На фоне столь драматичной разницы стало ясно: перед врачами — настоящая медицинская находка.

Пациенты, страдающие от месяцев, а то и лет бесконечных рецидивов диареи, воспринимали пересадку кала не как нечто экзотическое, а как спасение.

Метод оказался настолько эффективным, что в 2013 году Управление по контролю за продуктами и лекарствами США (FDA) разрешило использовать его, но только в экстренных случаях — когда всё остальное уже не работало.

В 2014-м подобное решение приняли и в Великобритании. И с тех пор ТФМ перестала быть редкостью: только одна организация — американский банк микробиоты OpenBiome — обеспечила более 70 тысяч процедур пересадки с 2012 года.

Проводится такая трансплантация по-разному: чаще всего с помощью колоноскопии, вводя специальный раствор с донорской микрофлорой в толстую кишку.

Есть и другие способы: клизмы, капсулы, которые пациент просто проглатывает, и даже введение через зонд.

Важно понимать, что пересаживают не просто отдельные бактерии, как это бывает с пробиотиками. В фекалиях содержатся и вирусы, и грибки, и другие компоненты, которые вместе создают полноценную, «рабочую» экосистему кишечника.

Именно этот микробный коктейль и запускает процессы восстановления. Хотя науке ещё предстоит до конца разобраться, как именно это происходит — эффект на лицо.

На сегодняшний день трансплантация фекальной микробиоты официально признана и рекомендована в клинических протоколах ведущих медицинских сообществ — Европейского общества клинической микробиологии, Американской коллегии гастроэнтерологов и Британского общества гастроэнтерологии.

Её применяют не в качестве первой линии терапии, а в сложных случаях, когда традиционное лечение не помогает.

В 2022 -23 годах, FDA одобрило лечебные препараты — это суспензия на основе донорской микрофлоры, которая вводится с помощью клизмы. Второй препарат - это капсулы, содержащие только очищенные бактериальные споры.

Эти средства не лечат саму инфекцию, но помогают предотвратить её повторное развитие после курса антибиотиков. Однако получить их можно только по назначению врача.

Фекальная трансплантация против облысения и депрессии: чудо-медицина или слишком смелая надежда?

Может ли пересадка кала повлиять не только на пищеварение, но и на настроение, память или даже рост волос? Звучит как фантастика, но именно такие вопросы сегодня всерьёз обсуждаются в научной среде.

И всё потому, что фекальная трансплантация — это не просто способ избавиться от кишечной инфекции, это вмешательство в сложнейшую экосистему нашего организма — микробиоту кишечника.

Кишечная микрофлора, как выясняется, влияет не только на работу желудка, но и на иммунитет, обмен веществ, работу мозга и даже гормональный фон.

Исследования последних лет всё чаще показывают: состояние микробиоты может быть связано с развитием самых разных заболеваний — от депрессии и деменции до аутоиммунных нарушений и неврологических расстройств.

Логично, что фекальная трансплантация от здорового донора вызвала волну интереса у самых разных специалистов — от психиатров до трихологов.

Особенно бурные обсуждения начались после публикации необычного клинического наблюдения в 2017 году. Американские врачи описали случай двух пациентов, страдавших не только от клостридиальной инфекции, но и от алопеции — стойкого выпадения волос.

После фекальной трансплантации у обоих прекратились эпизоды диареи… а вместе с тем начали расти волосы. У одного пациента — локально, что доставляло скорее эстетические неудобства: щетина появлялась в самых неожиданных местах.

А у другого — на голове выросла полноценная шевелюра, которую он даже решил оставить, отказавшись от привычной наголо стрижки. Совпадение?

Возможно. Но врачи задались вопросом: может быть, изменение микрофлоры действительно каким-то образом влияет и на механизмы роста волос?

Именно такие неожиданные эффекты побудили учёных исследовать фекальную трансплантацию как потенциальный метод при множестве других состояний.

Только за 2024 год в научных базах появилось около 1300 статей, посвящённых ТФМ — и это не считая уже существующих семи с половиной тысяч публикаций за все предыдущие годы.

Среди обсуждаемых тем — лечение аллергии, восстановление после инсульта, помощь при рассеянном склерозе, деменции, болезни Паркинсона, неалкогольной жировой болезни печени, гипертонии, онкологических заболеваниях, синдроме сухого глаза, нарушениях пищевого поведения, депрессии, биполярных расстройствах и даже коррекции симптомов аутизма.

Научный интерес столь масштабен, что сегодня фекальная трансплантация изучается уже не как экзотика, а как потенциальная терапия будущего — где микробиота становится полноценной мишенью для лечения заболеваний, ранее считавшихся совершенно не связанными с кишечником.

А за пределами официальной медицины? Почему фекальная трансплантация пока не стала панацеей

Несмотря на бурный интерес и тысячи научных публикаций, пересадка микрофлоры пока не стала универсальным инструментом лечения.

За пределами терапии Clostridioides difficile — той самой инфекции, с которой всё и началось — фекальная трансплантация до сих пор не получила «зелёный свет» в официальной медицинской практике.

Ни европейские, ни американские протоколы не рекомендуют использовать её при ожирении, аутизме, депрессии и других заболеваниях, где ранее были замечены обнадёживающие, но единичные результаты.

Причина проста: данных пока недостаточно. Красивые истории и интересные наблюдения — это ещё не доказательство эффективности.

Чтобы метод вошёл в стандарты лечения, нужно пройти длинный путь — от пилотных исследований до многоцентровых, рандомизированных и подтверждённых временем результатов.

Пока же у науки нет весомых оснований утверждать, что фекальная трансплантация помогает при биполярном расстройстве, восстанавливает память при деменции или способствует снижению веса.

Более того, в российских клинических рекомендациях по работе с детьми с расстройствами аутистического спектра (РАС) прямо подчёркивается: фекальная трансплантация не имеет научной поддержки как метод коррекции состояния.

То есть использовать её в таких случаях — это не просто не рекомендовано, а признано необоснованным.

Но, как это часто бывает, отсутствие официального одобрения не останавливает отчаявшихся пациентов и особенно — родителей. Кто-то — и вовсе решается на эксперимент в домашних условиях: выбирает «донора» из числа знакомых, подготавливает материал и вводит его самостоятельно.

Такие случаи не единичны, и в интернете можно найти десятки форумов, где обсуждаются подробности «процедуры».

Однако врачи предупреждают: это опасная и крайне сомнительная практика. Самодельные пересадки не просто не гарантируют никакого результата, но могут привести к серьёзным осложнениям.

Ведь вместе с микрофлорой можно передать и вирусы, и бактерии, способные нанести непоправимый вред организму. А отсутствие контроля за донором и стерильностью превращает процедуру в лотерею с высоким риском.

Не каждый подойдёт: как отбирают доноров для фекальной трансплантации и почему домашние эксперименты — плохая идея

Можно ли просто так взять фекалии здорового знакомого, пересадить их себе — и получить эффект, сравнимый с медицинской процедурой?

Увы, всё не так просто. Отбор доноров для фекальной трансплантации — дело куда более серьёзное, чем может показаться на первый взгляд. И требования к ним строже, чем даже к донорам крови.

На первый взгляд, логика проста: если кишечная микробиота действительно влияет на здоровье, значит, у донора она должна быть в идеальном состоянии.

Но как это определить на практике? И нужно ли вообще подбирать «персонального» донора, чтобы микрофлора максимально подходила конкретному человеку?

Пока науке не удалось доказать существование так называемого донорского эффекта — то есть прямой зависимости между микробиотой определённого донора и успехом лечения конкретного пациента. Однако это не означает, что выбрать первого встречного — безопасно.

В реальности найти подходящего донора крайне сложно. Международные рекомендации требуют строгого анкетирования, медосмотра и лабораторной диагностики кандидатов.

В США доноров проверяет FDA, а в России, хоть единый протокол пока не утверждён на государственном уровне, ориентируются на научные публикации и опыт зарубежных коллег.

Насколько строг отбор доноров сегодня? Вот данные из крупного американского исследования. Из почти 8 тысяч желающих:

- половина «отсеялась» уже на этапе онлайн-анкеты;

- 80% оставшихся не пришли на интервью;

- из тех, кто дошёл до собеседования, 63% получили отказ;

- ещё 15% исчезли после лабораторных анализов;

- 26% из тех, кто прошёл все проверки, не были допущены к сдаче материала.

Итог: лишь 1,7% от всех желающих были признаны годными донорами. В Китае — ситуация аналогичная: только 3,2% кандидатов допущены к процедуре.

Все эти цифры говорят об одном: делать фекальную трансплантацию дома — риск, граничащий с безрассудством.

Даже если вы уверены в своём доноре и соблюдаете все «инструкции из интернета», вы не можете гарантировать отсутствие скрытых инфекций — от паразитов до вирусов, включая ВИЧ и гепатиты.

Кроме того, процедура трансплантации — это не просто клизма. Есть множество нюансов в подготовке материала: его нужно правильно собрать, обработать, хранить и ввести.

Малейшее отклонение от протокола — и вместо пользы можно получить сепсис, воспаление или другие осложнения. В мировой практике зарегистрированы и летальные случаи — даже в клинических условиях, при соблюдении всех правил.

Именно поэтому фекальная трансплантация должна проводиться только под контролем специалистов — с предварительной диагностикой, подбором подходящего донора и наблюдением после процедуры.

Вопросы, касающиеся здоровья микрофлоры, слишком сложны, чтобы их решать на кухне.

Фекальная трансплантация в России: первые шаги и современное состояние

В России история фекальной трансплантации началась в середине 2010-х годов. Одним из первопроходцев стал гастроэнтеролог Алексей Головенко, который в 2014 году провёл первую подобную процедуру в стране.

Тогда он работал в Государственном научном центре колопроктологии и лечил пациента с тяжёлой формой рецидивирующей инфекции Clostridioides difficile.

Идея применить пересадку микробиоты пришла к врачу после участия в конференции в США — там он услышал о перспективном методе лечения.

Несмотря на необычность, предложение Головенко поддержали на врачебной комиссии, и процедура была одобрена.

Пациентом стал пожилой мужчина с научным прошлым, который, возможно, благодаря своему опыту проявил доверие к инновациям и помог успокоить молодого врача, впервые применяющего столь нестандартный метод.

Сегодня фекальная трансплантация включена в российские клинические рекомендации как вариант лечения тяжёлых форм клостридиальной инфекции.

Однако в системе обязательного медицинского страхования (ОМС) процедура пока не имеет собственного медицинского кода и формально не является обязательной к исполнению.

Как объясняет Головенко,

«процедура всё ещё находится в неясном правовом статусе, что серьёзно ограничивает её широкое применение».

Несмотря на это, в России существуют медицинские учреждения, где фекальную трансплантацию проводят на законных основаниях.

Тем не менее, из-за отсутствия жёсткого регулирования иногда возникают риски: например, доноров могут не дообследовать, что повышает вероятность передачи вирусных инфекций, таких как гепатит.

Признаком надёжного подхода считается наличие у клиники разрешения на клиническую апробацию метода — официальное одобрение и утверждённый протокол лечения.

В Москве, например, в Клиническом центре Сеченовского университета пересадку микробиоты проводят бесплатно пациентам с клостридиальной инфекцией в рамках таких исследований.

Также в России периодически запускаются клинические испытания с целью расширить понимание возможностей метода.

Одно из таких исследований ведётся в Санкт-Петербурге, в Научно-исследовательском институте детской онкологии, гематологии и трансплантологии им. Горбачевой при поддержке фонда AdVita.

Там изучают, может ли фекальная трансплантация помочь пациентам после пересадки костного мозга.

После трансплантации костного мозга у некоторых пациентов развивается тяжёлая реакция «трансплантат против хозяина» (РТПХ), когда иммунные клетки донора атакуют ткани реципиента, в том числе кишечник.

У таких пациентов наблюдаются серьёзные изменения микробиоты — сокращается количество полезных бактерий и растёт число вызывающих воспаление, что приводит к дисбалансу.

Исходя из этого, учёные выдвинули гипотезу, что пересадка микробиоты от здорового донора может помочь восстановить баланс и облегчить состояние больных.

В результате в тяжёлых случаях трансплантация микробиоты уже применяется, и по этой теме вышло несколько научных публикаций.

Если вы думаете, что фекальная трансплантация может быть полезна именно вам, обязательно обсудите это с лечащим врачом, которому доверяете.

Только специалист поможет оценить риски и возможности, а также избежать ненужных затрат и осложнений.

Благодарим вас за то, что дочитали нашу статью до самого конца. Надеемся, что она оказалась для вас полезной.

Подписчики нашего канала (если вы еще не подписаны, приглашаем вас это сделать) могут воспользоваться поддержкой в оплате лечения и диагностики в Израиле. Полный список льгот доступен по этой ссылке.

Просим вас соблюдать правила при написании комментариев, иначе они могут быть удалены.

Не забудьте включить напоминание на нашем канале, чтобы получать уведомления о новых публикациях.

Спасибо за ваше внимание и понимание.

Комментариев нет:

Отправить комментарий